◎神道事典(國學院大學日本文化研究所編 平成六年刊)より

地鎮祭

|

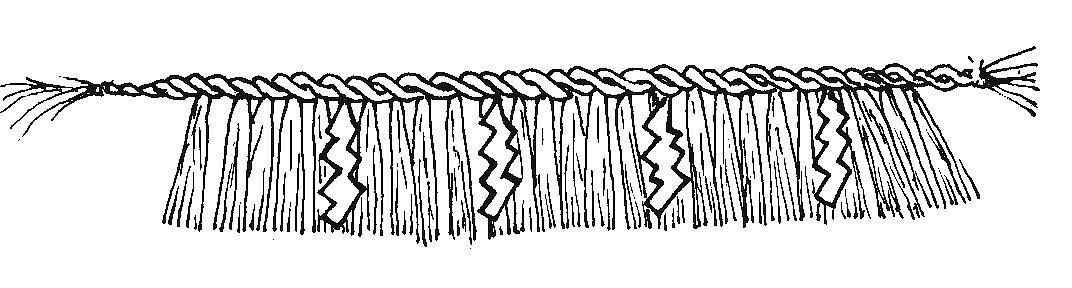

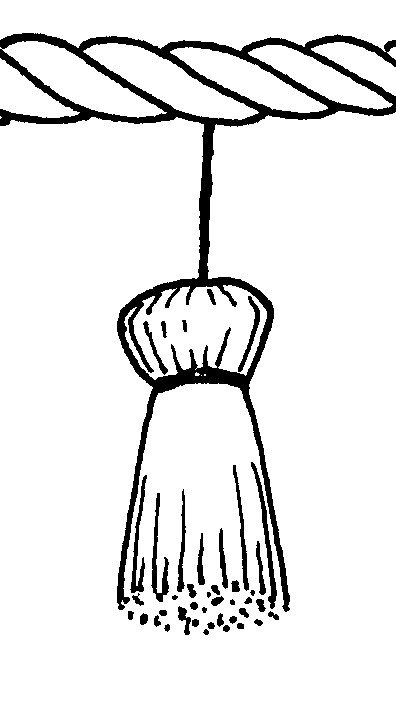

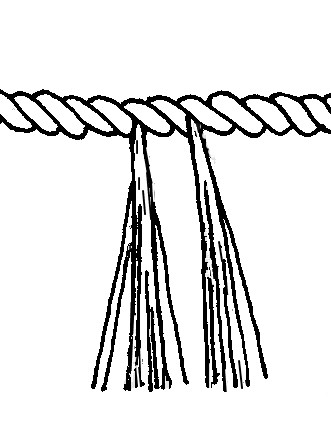

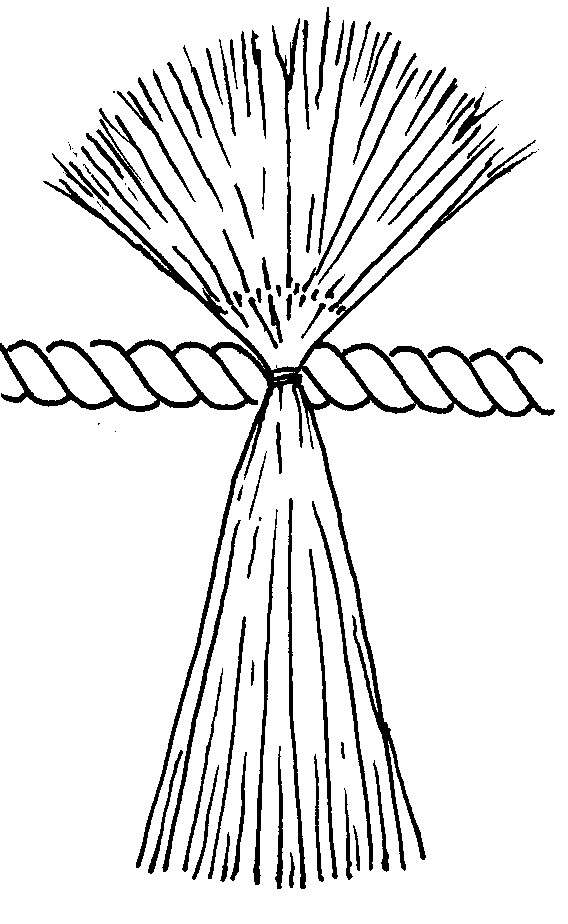

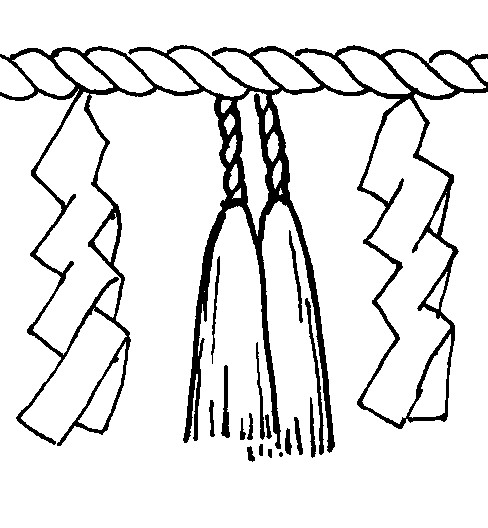

板締め 垂らした藁は隙間なくギッシリ詰まる。 全国各地で見られるが、福岡市水鏡神社・久留米市水天宮など九州北部に多い。 |

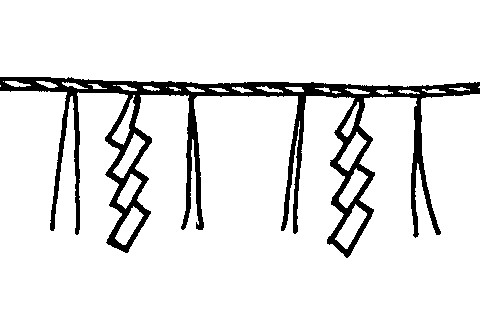

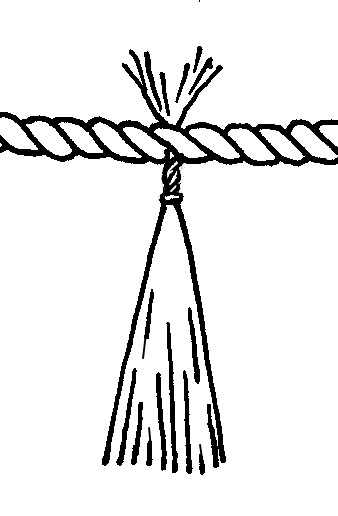

七五三 七五三縄と書いてシメナワと読む事がある。 写真の様に〆の子を七,五,三本と垂らすのが原型とも言われる。現在は余り見られない |

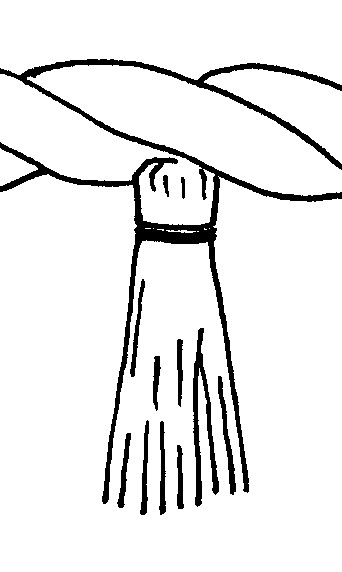

熊野那智神社 鳥居 上部を丸く括り照る照る坊主の如き。 上部を丸く括り照る照る坊主の如き。各地に数多く見られる。 |

鶴岡八幡宮 大銀杏 左図と類型。  源実朝を殺めるため公暁が隠れていた大銀杏に巻かれている注連縄。 |

大雄山最乗寺 本堂

寺院にも注連縄を張るところがある。 |

総社神社 総社市

上部右綯い。紫の紙を巻き、紅白の水引を付ける。 |

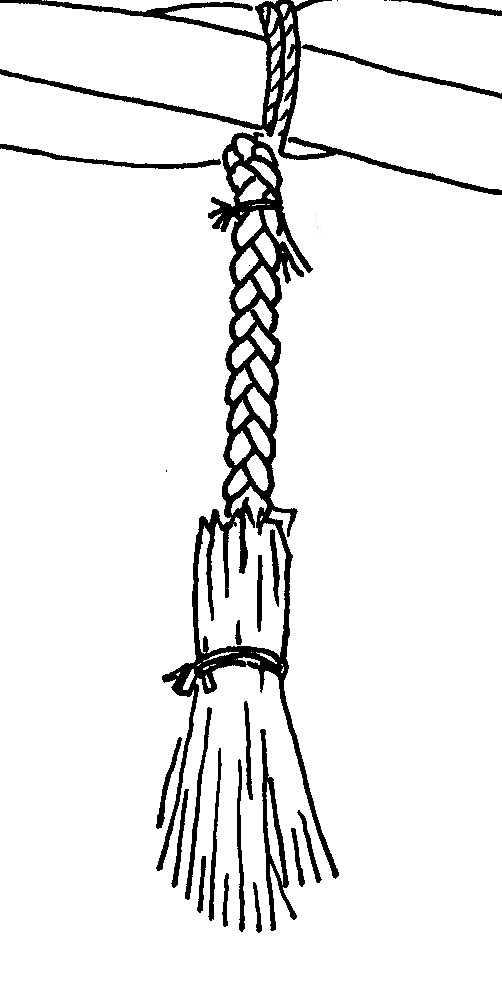

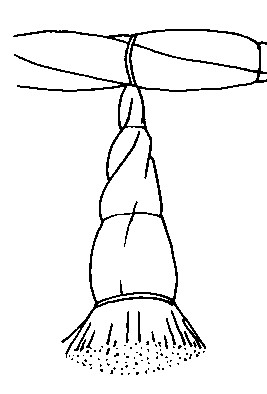

甲斐一宮浅間神社 上部三つ編み。下部の形も独特。 |

佐太神社 松江市 2連の〆の子の例 |

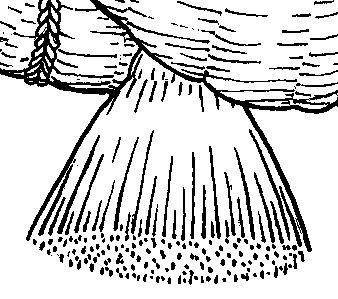

出雲大社 拝殿

日本一と称される注連縄の〆の子。 出雲・松江市近辺に同型のもの多数あり。 |

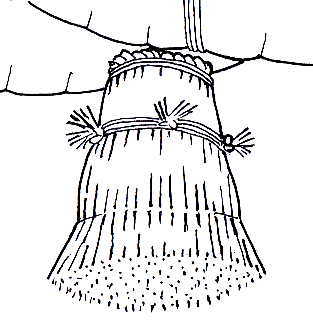

秋葉神社 拝殿

大きさは出雲大社に匹敵する。 丹念に造られ端正。 |

秋葉神社 社務所

上部、穂先を大きく拡げる特殊な例。 |

宗像大社

上部左右対称の綯い。下部を大きく拡げる。 |

住吉大社

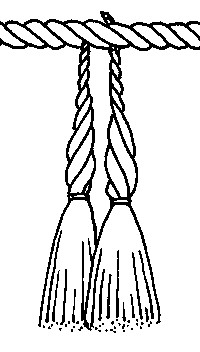

双房が下がり上部を綯う 共に左綯い |

平安神宮

双房が下がり上部を綯う。 左右対称の綯い方 |

御宝殿熊野神社 いわき市

上部を左綯いにし、先が細くなっている。 |

諏訪大社 上社 神門

上部を左綯いにし、太い。 |

大神神社 標柱 櫻井市

長さ1メートル近くもあろうか。のびやかに大らかである。 狭井神社・檜原神社など同型。 |

枚岡神社 東大阪市 |

鶴羽根神社 広島市 |

北島国造館 出雲 |

豊受神社 青森県 田舎館村 |